本稿では試験に出る日本史(試験シリーズ第三回)に出題された試験問題および解答を掲載しています。

試験に出るどうでしょう、石川・富山編の問題は別ページに掲載していますので、そちらに関しては左記リンクをクリックしてご確認ください。

第一問

1543年、種子島に鉄砲が伝来して、それが兵器として大量使用されたのはおよそ何年後のことであったか。次のア~ウのうちから選べ。

ア、10年後

イ、20年後

ウ、30年後

正解 : ウ

鈴井さんの答え:ウ

安田さんの答え:ウ

第二問

年代の古い順にならべよ。

ア、織田信長は足利義昭を奉じて上洛し、15代将軍とした。

イ、豊臣秀吉は柴田勝家と賤ヶ岳で戦い、これを敗った。

ウ、徳川家康は今川義元に人質としてあずけられた。

エ、織田信長は浅井・朝倉両氏を滅ぼした。

オ、徳川家康は武田信玄と戦いこれに敗れた。

正解 : ウアオエイ

鈴井さんの答え:ウアオエイ

安田さんの答え:ウアオエイ

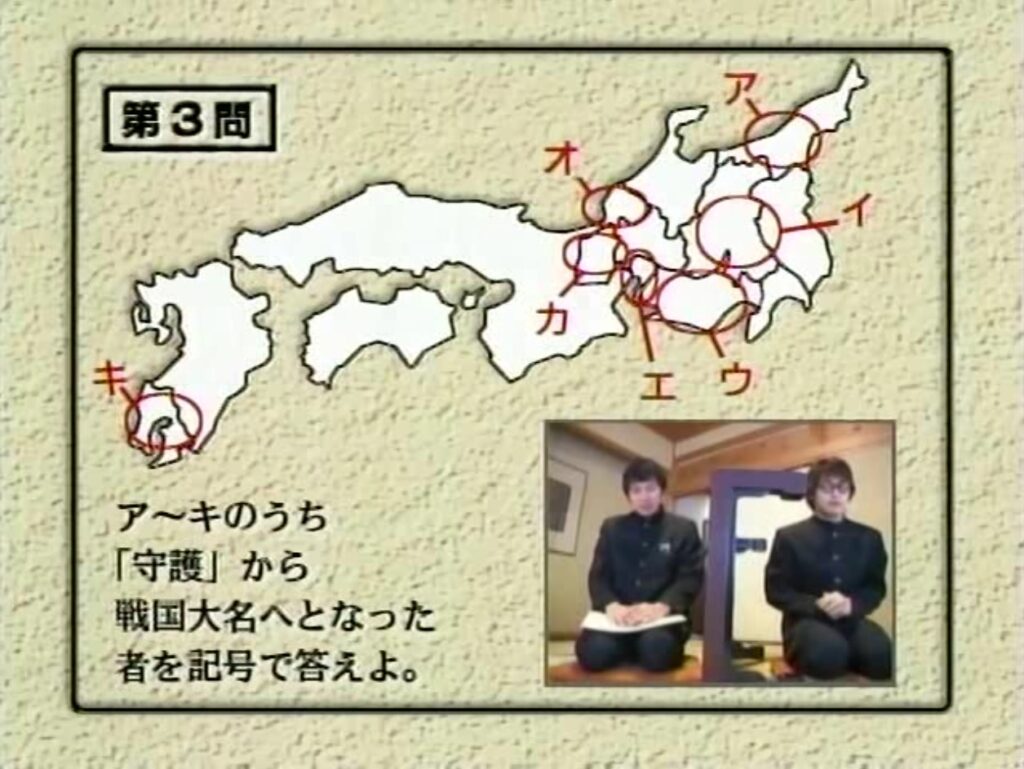

第三問

次の図は1560年頃の戦国大名の領国を示したものである。ア~キのうち、「守護」から戦国大名へとなった者を記号で答えよ。

正解 : イウキ

鈴井さんの答え:イウキ

安田さんの答え:イウキ

第四問

次のA君とB君の会話のうち、誤っている部分を直せ。

A君「1560年の桶狭間の戦いは、名古屋城を居城としていた信長が、ろう城作戦ではなく、当時今川義元の領土だった駿河との国境まで出て行って戦ったんだよね。」

B君「そして見事、今川の首をとった」

A君「その後、隣の美濃を攻略して、近江の浅井とは同名を結んだ。」

B君「お市を嫁入りさせたね。」

A君「でも、その浅井に裏切られた信長は、姉川の戦いで浅い・朝倉連合軍と対決!」

B君「さらにその2年後には、家康と連合軍を組んで武田信玄と対決!でもこれには負けちゃった。」

A君「でも、その後、信玄が病気で死んじゃうんだから運がいいね。」

B君「そして1575年、長篠の合戦で鉄砲隊を組んで、信玄の息子勝頼を破った!」

A君「しかし、残念ながら1582年、京都で家臣の明智光秀の謀反にあってしまった。かわいそうだね。」

B君「でも、団子おいしかったね。」

正解

名古屋城→清州城

駿河→三河

家康と連合軍を組んで→家康単独

鈴井さんの答え:名古屋→清州城, 駿河→三河, 家康と連合軍を組んで→組んでいない

安田さんの答え:名古屋→清州城, 駿河→三河 (誤りが1つ足りないため不正解)

第五問

次の文を読み、問いに答えよ。

静岡県市街の南、海岸に向かう途中にこの遺跡がある。遺跡を見回すと、少し低くなったところにきれいに区画され、水路も整備された (ア) が復元されており、当時の食糧事情を知ることができる。

また収穫した物を収める (イ) も復元されている。

- この遺跡は何時代のものか答えよ。

- (ア)(イ)にあてはまる語句を答えよ。

正解

1.弥生時代

2.ア)水田 イ)高床倉庫

鈴井さんの答え:1.弥生時代 2.ア)乾田 イ)高床倉庫

安田さんの答え:1.弥生時代 2.ア)水田 イ)高床倉庫

※2.ア)は乾田でもOK

第六問

次の文は天平文化について述べたものである。間違ったものをひとつ選び記号で答えよ。

ア、天平文化の彫刻は唐文化の影響が強く、実写的でふっくらとして、豊かな表現が特徴である。

代表的なものに「乾湿像」で作られた興福寺阿修羅像や「塑像」で作られた東大寺法華堂日光・月光菩薩像などがある。

イ、絵画では中国の美人画の構図や表現を忠実に真似した正倉院鳥毛立女屏風が代表例としてあげられる。

ウ、文学では、国家意識が高まり、国史の編集や、和歌の発展が促され、「古事記」「日本書紀」「万葉集」「古今和歌集」などが書かれた。

エ、仏教は、国家の安泰をはかるという鎮護国家の名のもとに、国分寺の建立、大仏の造営を代表する仏教文化が栄えた。

正解 : ウ

※ウのうち古今和歌集は天平文化ではなく国風文化

鈴井さんの答え:ウ

安田さんの答え:ウ

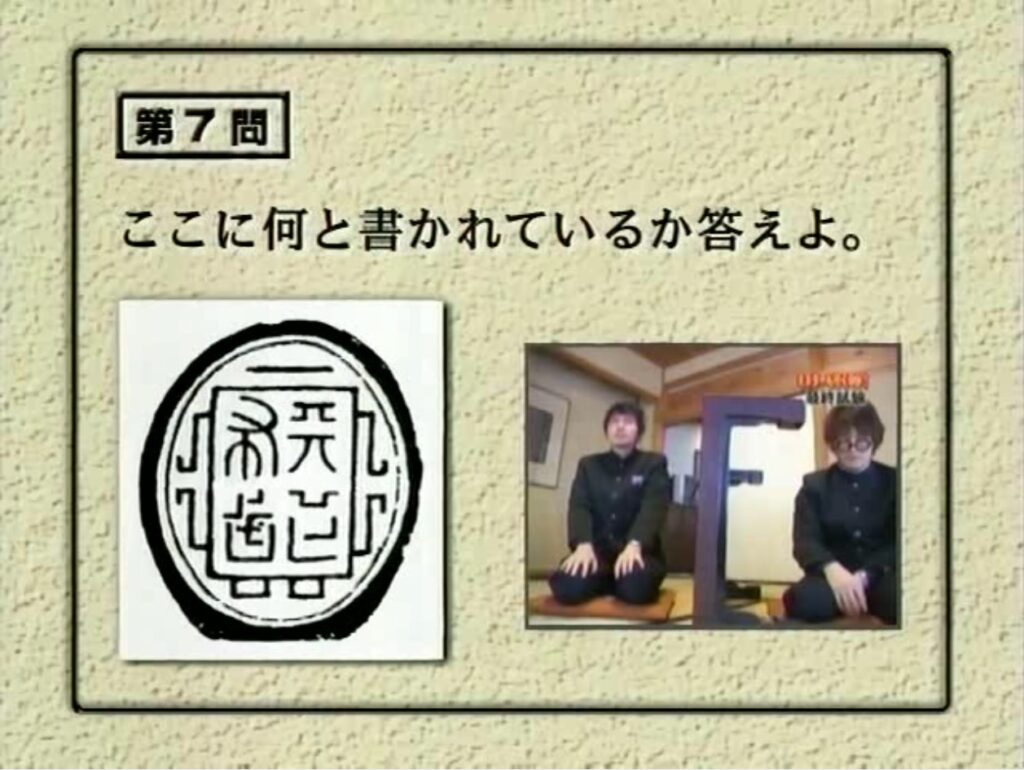

第七問

織田信長は天下統一を進めるにあたり、図のような印章を使用していた。ここに何と書かれているか答えよ。

正解:天下布武

鈴井さんの答え:天下布武

安田さんの答え:天下布武

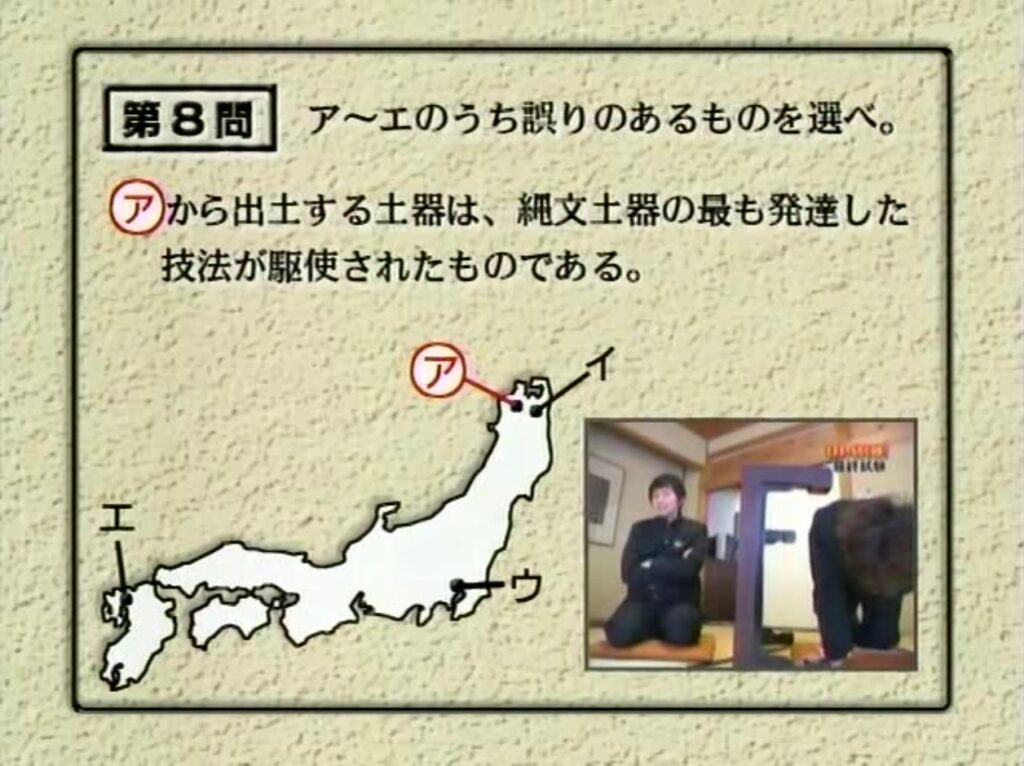

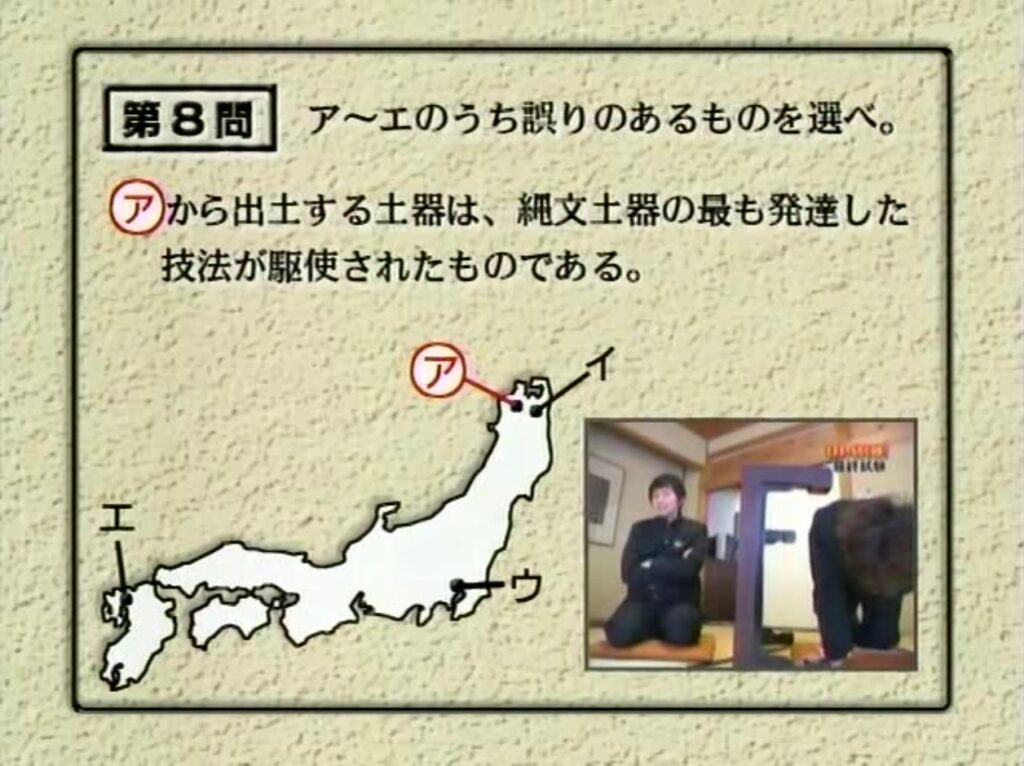

第八問

次の地図と文章は、原始・古代の代表的な遺跡とそれぞれの説明文である。ア~エのうち誤りのあるものを選べ。

アから出土する土器は、縄文土器の最も発達した技法が駆使されたものである。

イは、周囲に濠を巡らせた環濠集落としては最大のものが発見された。

ウは、アメリカ人モースの手により、日本で最初の発掘作業が行われた弥生文化の遺跡である。

エは、縄文時代最大の集落が発見された遺跡である。

正解:イウエ

鈴井さんの答え:イウエ

安田さんの答え:イウエ

第九問

次のア~エの文のうち、正しいものには◯を、誤ったものには×をつけよ。

ア、関東ローム層から多数の打製石器が出土した群馬県の岩宿遺跡は、先土器文化の代表的な遺跡である。

イ、戦国大名がその国を支配するために制定した施政方針や法令を分国法といい、その代表的なものに駿河・遠江を領有していた今川氏の「今川仮名目録」がある。

ウ、9世紀末、遣唐使を廃止した頃から花ひらいた日本風の文化である国風文化では、紀貫之の「土佐日記」など「かな」で書かれた文芸が発達した。

エ、1338年、足利尊氏が光明天皇より征夷大将軍に任ぜられ、室町幕府を開いた際に、守護・地頭を置いた。その結果、守護が各地で力を持つようになり、やがて守護大名と呼ばれる強大な勢力になった。

正解:ア◯ イ◯ ウ◯ エ×

鈴井さんの答え:すべて◯ (不正解)

安田さんの答え:ア◯イ×ウ◯エ× (不正解)

EX問題

織田信長が歴史上に最初に登場する出来事は?

(※名古屋へ行くため空港へ向かう車中で出された問題)

正解 : 桶狭間の戦い

鈴井さんの答え:桶狭間の戦い

安田さんの答え:焼き討ち(不正解)

今川軍の丸根砦攻略部隊 松平元康とは誰か?

(※フィールドワーク中に出された問題)

正解 : 徳川家康

鈴井さんの答え:徳川家康

安田さんの答え:未回答

1562年、織田信長は家康と同盟を結ぶ。

1567年、( ) の ( ) を滅ぼした?

(※集中講義中に出された問題)

正解 : (美濃)の(斎藤)

鈴井さんの答え:未回答

安田さんの答え:(近江)の(朝倉)(不正解)

1568年、何があった?

(※集中講義中に出された問題)

正解 : 足利義昭を奉じて京都上洛

鈴井さんの答え:十字軍の遠征(不正解)

安田さんの答え:姉川の合戦(不正解)

1572年、徳川家康と武田信玄とが戦った( )

(※集中講義中に出された問題)

正解 :三方ヶ原の合戦

鈴井さんの答え:ばら戦争(不正解)

安田さんの答え:三方ヶ原の合戦

1573年、何があった?

(※集中講義中に出された問題)

正解 :浅井・朝倉を滅ぼした

鈴井さんの答え:未回答

安田さんの答え:姉川の合戦(不正解)

コメント